La mitad de la población mundial alberga la bacteria Helicobacter pylori, que, en los casos más extremos, puede producir cáncer de estómago. Es la infección bacteriana más común y se transmite por contagio, aunque el tratamiento antibiótico la elimina con una eficacia del 90 %, sin embargo, su resistencia a los fármacos se encuentra en ascenso. La H. pylori solo afecta a seres humanos y fue descubierta en 1979 por los australianos, Robin Warren y Barry Marshall.

Marshall ingirió la bacteria extraída de un paciente, para demostrar que H. pylori era la causante de la gastritis y las úlceras, y que estas podían ser tratadas con antibióticos. Posteriormente desarrolló gastritis, pero logró curarse con medicamentos, lo cual le permitió desmentir la creencia popular de que el estrés era la principal causa de las úlceras.

Una intensa investigación

Desde el descubrimiento de H. pylori, se investigan intensamente sus mecanismos patogénicos, y la información al respecto se actualiza continuamente. “Es curioso que aún no sepamos con certeza cómo se produce el contagio”, señaló, Javier Gisbert, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario La Princesa, España. En los países con peores condiciones higiénicas probablemente la transmisión sea por vía fecal-oral, a través de las heces y aguas contaminadas.

En los países desarrollados predomina la vía oral-oral. “Por aclararlo, no se contagia ni por saliva ni por besos; sino por vía gastro-oral (vómitos o regurgitaciones del contenido del estómago). Los niños, que vomitan con frecuencia, si están infectados pueden transmitirla de este modo a los adultos”, explica.

Doble defensa

Aunque afecta a unas 3 mil 500 millones de personas en todo el mundo, “la mayoría de los infectados no se va a enterar que tienen H. pylori», explicó el doctor Blas Gómez Rodríguez, coordinador andaluz del Registro Europeo de H. pylori. Antes de su descubrimiento, se consideraba al interior del estómago como un ambiente estéril, debido al ácido clorhídrico que liberan las glándulas de la pared gástrica para ayudar a digerir los alimentos, y que se suponía que impedía el crecimiento de patógenos.

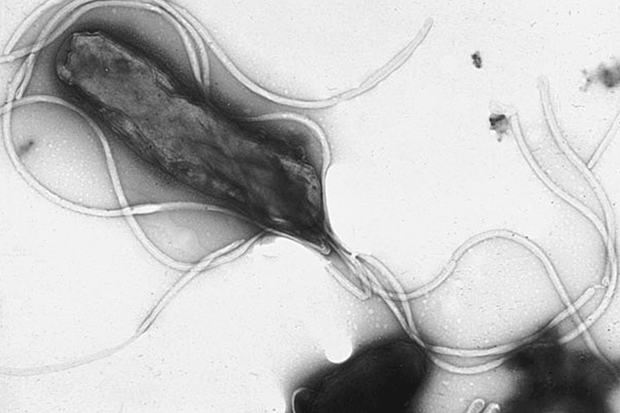

Sin embargo, H. Pylori se adaptó a dichas condiciones, y se refugia en la capa de moco que recubre las paredes del estómago para defenderse del ácido clorhídrico. “Una enzima llamada ureasa permite a la bacteria sobrevivir”, al neutralizar localmente la acidez del estómago, aclara Gómez Rodríguez. Otra estrategia del microbio es penetrar en la mucosa, y unirse a las células que revisten el interior del estómago, lo que impide su reconocimiento por parte del sistema inmunitario.

Detección y tratamiento

Ante la presencia continua de molestias estomacales, se utilizan dos pruebas no invasivas para detectar a la bacteria: la prueba de aliento y el test de antígenos en heces. Confirmada la presencia, se erradica con una mezcla de antibióticos (para evitar la resistencia adquirida) junto con una alta dosis de inhibidores de la bomba de protones (omeprazol o derivados), con una duración entre 10 y 14 días.

Los inhibidores de la bomba de protones son una parte fundamental del tratamiento, porque al disminuir la acidez del estómago se hace más vulnerable a la bacteria. Se utilizan 3 antibióticos más omeprazol, o, como alternativa, dos antibióticos más omeprazol y bismuto, que tiene propiedades antibacterianas y no genera resistencia. Según el consenso clínico sobre H. pylori, se considera que una terapia es óptima cuando alcanza una tasa de erradicación del 90%.

Un mes después de concluir el tratamiento, se debe repetir el test para confirmar la desaparición de la infección. Pero superar la infección no confiere inmunidad, advirtió el Dr. Gómez, “si hay un foco de infección cercano te vuelves a contagiar”, aclaró.

El genoma de Helicobacter pylori

Gisbert participa en un proyecto multicéntrico en el que se recolectaron muestras de tejido gástrico en más de 50 países para obtener tener la trazabilidad de la bacteria: “Aunque convive con nosotros más de 100 mil años y está distribuida por todo el mundo, desconocemos de dónde provienen, cuáles son sus ancestros y cómo se han ido infectando las distintas poblaciones”, apuntó.

El estudio del genoma es fundamental porque permite esta trazabilidad genómica. Además, la patogenicidad de Helicobacter varía: algunas cepas son más virulentas que otras. En cualquier caso, advierten los expertos, no existe el estado de portador sano. La gastritis se produce siempre por la presencia de Helicobacter, que pueden derivar en úlceras o inclusive, cáncer gástrico.